내일로 넘어가는 가장자리에서 내일을 향해 발을 내딛지 못하고 되돌아오기를 반복한다. 현재는 찰나의 지금일 뿐, 지금은 곧 과거가 된다. 기억은 과거를 만들고, 과거에 머물며 과거를 회상한다. 앞으로 나아가지 못하는 한 인간은 내일의 경계에서 과거로부터 소환된다.

미해결된 과제. 과거로부터의 소환은 해결하지 못한 과제를 방임하거나, 회피하거나, 은폐한 결과다. 과거에 발생한, 혹은 미뤄두었던 과제는 한 인간의 삶의 핵심이 된다. 문제의 근원은 결코 아름답지 않다. 그것은 인간이 삶을 살아가는 것에 있어 지나야 하는 터널, 열어야 하는 문으로 통과의례와도 같다-누군가는 그것을 운명이라고 말한다-. 터널은, 문은 제법 두렵고 살기 위해 죽을 수 있어야 하는 역설적인 ‘용기’가 필요하다. 그리고 직면에 의한 손상으로 고요 속에서 회복할 시간이 필요하다. 재생을 위한 시간, 견딤의 시간, 기다림의 시간, 회복의 시간에는 단순과 반복이 있다. 탈인위적이며 자연스러운 행위에 의해 비로소 시간은 완성된다.

미해결된 과제는 마치 수수께끼처럼, 암호처럼 정체를 분명히 드러내지 않는다. 그러나 문제가 존재하고 있다는 것을 알아채는 순간 주머니에 열쇠가 주어진다. 문제가 없었던, 과제가 발생하지 않았던 처음(원래)의 상태로 돌아갈 기회를 얻는다. 단지 그 기다림의 시간이 어느 정도인지 알지 못하기에 ‘존버’하는 마음으로 어둠을 수용하며 빛을 기대한다,

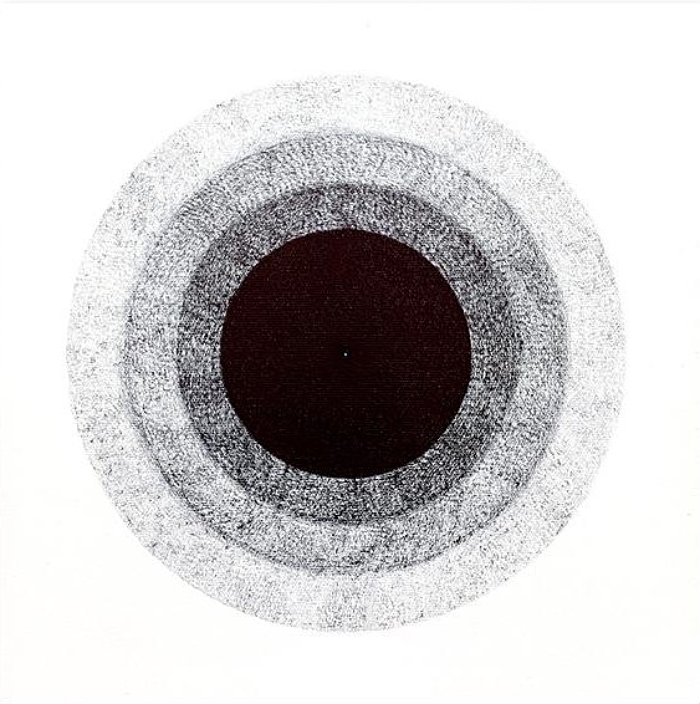

어둠을 둘러싼 것은 결국 빛이다.

“하나의 존재는 빛을 통과하지 못하고 반대편에 어둠을 만들어

(어둠은 결코 자초한 것이 아니다)

어둠은 그렇게 하나의 존재를 증명해

누군가의 어둠은 벽 너머의 타인과 연결되어 있어

(어둠은 결코 그 자리에 있지 않다)

그러나 어둠의 이면에는 빛이 있어

빛은 어둠이 있기에 반가워

어둠은 핵(核)을 이루어 힘을 퍼트리지만

빛은 파장으로 전체를 감싸

어둠은 무겁지만

빛은 가벼워

그래서 어둠은 가벼울 수 있어

가벼운 어둠”

나는 ‘Edge of Tomorrow : 회복의 시간’ 전을 통해 가벼운 어둠을 말한다. 결국 나의 삶에 주체를 획득하기 위한 희망을 기대하며

n보영

두 물질 80.3×130.3cm Oil-based Ink, Water-based Ink, Film on Canvas 2025

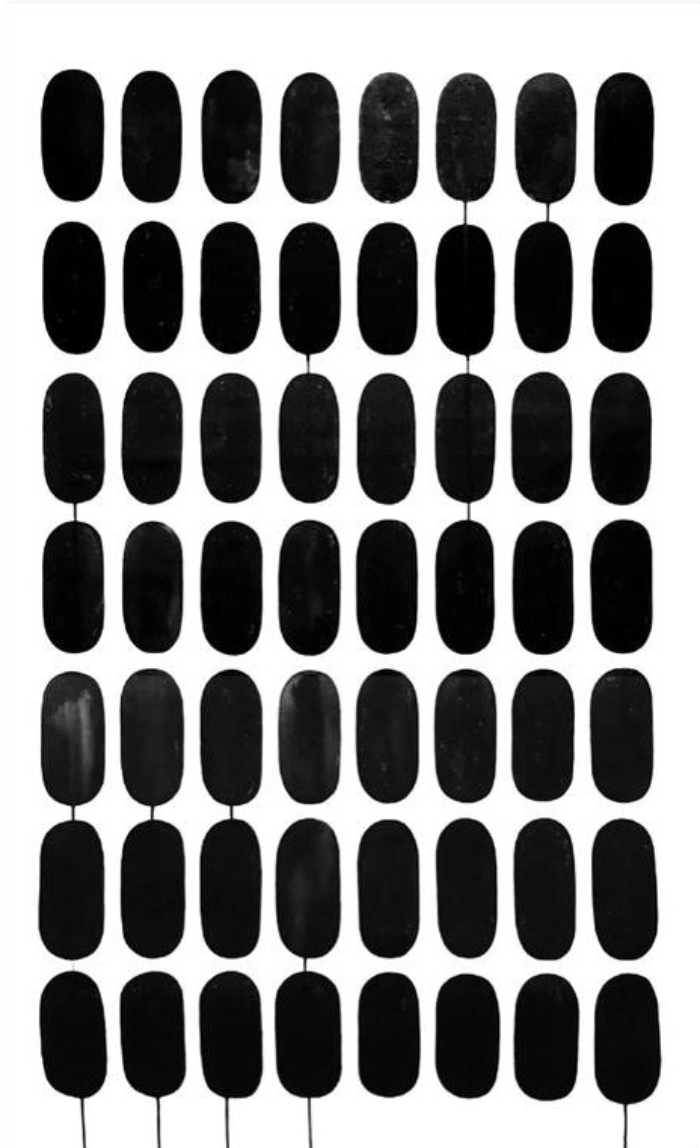

결국 빠질 수밖에 없는 구멍_90.9x72.7cm_Adhesive Paper, Pencil, Acrylic on Canvas_2017, 2025

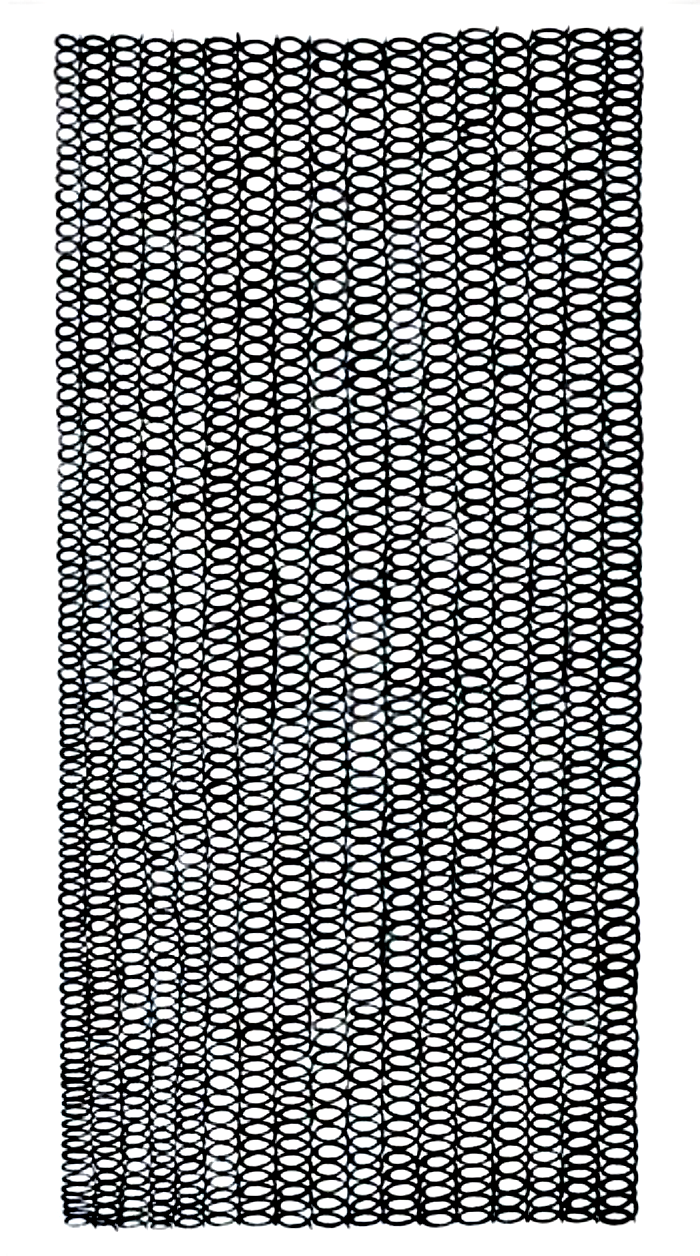

복원력(Spring)_70.0x36.0cm_Acrylic on Canvas_2023

완전 탈바꿈을 위한 시간_90.9x72.7cm_Adhesive Paper, Pencil, Acrylic on Canvas_2017, 2025

이상한 (지)점_29.5x29.5cm_Ballpoint-pen on Canvas_2023

fifty six breaths_118.0x72.0cm_Oriental Ink on Canvas_2023

Uroboros in the Dark_41.0x27.5cm_Ballpoint-pen on Canvas_2023

- 1