Poster Design by DownLeit & Osisun @osisun.ch

시간을 건너며 만날 수 있는 것

최영빈의 작업은 20대 시절부터 이어져 온 시간의 축적 위에 놓여 있다. 20여 년이 넘는 회화의 여정 속에서 그는 무척 다채롭고 도약적인 시도를 지속해 왔다. 최영빈의 그림들은 매우 다양한 면모를 보여주지만 페인팅을 시작하는 초기부터 일관되게 느껴졌던 것은 그리기에 있어 ‘무엇을, 어떻게’라는 문제를 보편적이고 객관적인 방식이 아닌 개인적이고도 아주 내밀한 방식으로 드러내려는 태도이다. 그런 모습은 쉽게 소통할 수 있는 답에 자신을 수렴시키는 것이 아니라, 무언가 쉽게 보이지 않는 것, 자신의 삶에서 반드시 할 수밖에 없는 어렵고도 간절한 이야기를 내면의 치열함 속에서 표현하려는 고군분투처럼 보인다.

최근 최영빈의 작업실에서 본 그림에서 나는 20대 초반 그의 그림에서 보았던 작은 씨앗 같은 여린 신체의 형상이 새로운 생명처럼 살아 있는 것을 보았다. 당시 처음 그러한 형상을 보았을 때는 나는 그 형상이 조금은 귀엽고 소박하고 또 지극히 개인적인 어법이라는 느낌이 들었고, 그것을 화면으로 꺼내는 용기에 대해 생각했었다. 현재 다시 그려지는 그 형상은 예전의 구상적 어법에 추상적 어법의 다의성과 미지성이 더해져 신비와 유연함을 가지고 각각의 그림에서 다른 에피소드로 확장되었다. 최근 몇 년간의 최영빈의 작업에서 과거의 형상이 다시 반복되어 그려지는 것은 그만의 방식으로 자신의 길을 찾으려는 방법론으로 보인다.

각각의 그림들은 과거의 도상을 반복하는 큰 틀을 가지지만 작가는 이를 단순 회귀가 아닌 미래적인 것으로 새롭게 인식한다. 이 반복은 그리기의 현재라는 지점에서 과거와 미래가 교차하며 펼쳐지는 시간의 파동, 선형적 질서를 벗어난 시간의 종합이자 파노라마처럼 보인다. 화면에는 과거의 도상이 변주되며 지금까지 쌓아온 추상의 언어―몸짓의 흔적, 기하학적 공간과 프레임, 롤러와 같은 도구와 사물의 찍어낸 흔적, 그리고 끊임없는 새로운 실험―가 결합하며 신선하게 눈길을 사로잡는다. 비전형적인 구조와 형상은 매우 꼼꼼하고 섬세한 디테일로 그려졌고, 그것들 하나하나가 작가의 독자적인 논리 없이 그려진 것이 없다. 마음에 와 닿지만 쉽게 읽히지는 않는 이미지의 양상과 예측 불가능한 그림의 제목들은 최영빈의 무중력 공간 같은 사고에서 나오는 특수성을 잘 드러낸다. 근원적인 물음에서 출발하면서도 자신의 느낌으로 해석된 소재와 이야기들이 엮여서 생경한 장면으로 탄생하곤 하는데, 그러한 장면의 기이함과 치밀한 디테일에서 작가의 실존이 감지된다.

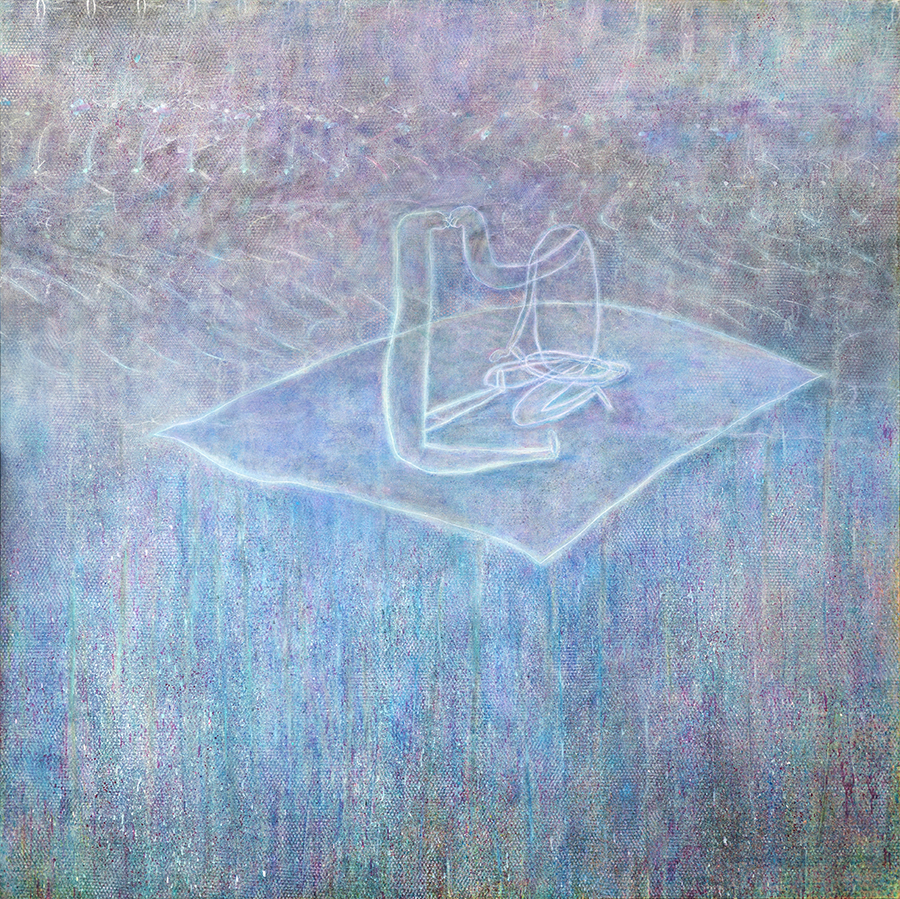

소풍 Picnic, 캔버스에 아크릴, 유채, 200x200cm_2025

부족의_역사_Tribal_History, 캔버스에 아크릴,유채, 227.3x181.8_2026

이야기_없는_시간_Time_without_Story, 캔버스에 아크릴, 유채, 200x200cm_2026

미래에서_온_소녀 Girl_from_the_Future, 캔버스에 아크릴, 유채, 162.2x112.1cm_2026

감은눈의나팔 Closed_Eyes_with_Trumpet, 캔버스에 아크릴,유채, 181.8x227.3cm_2025

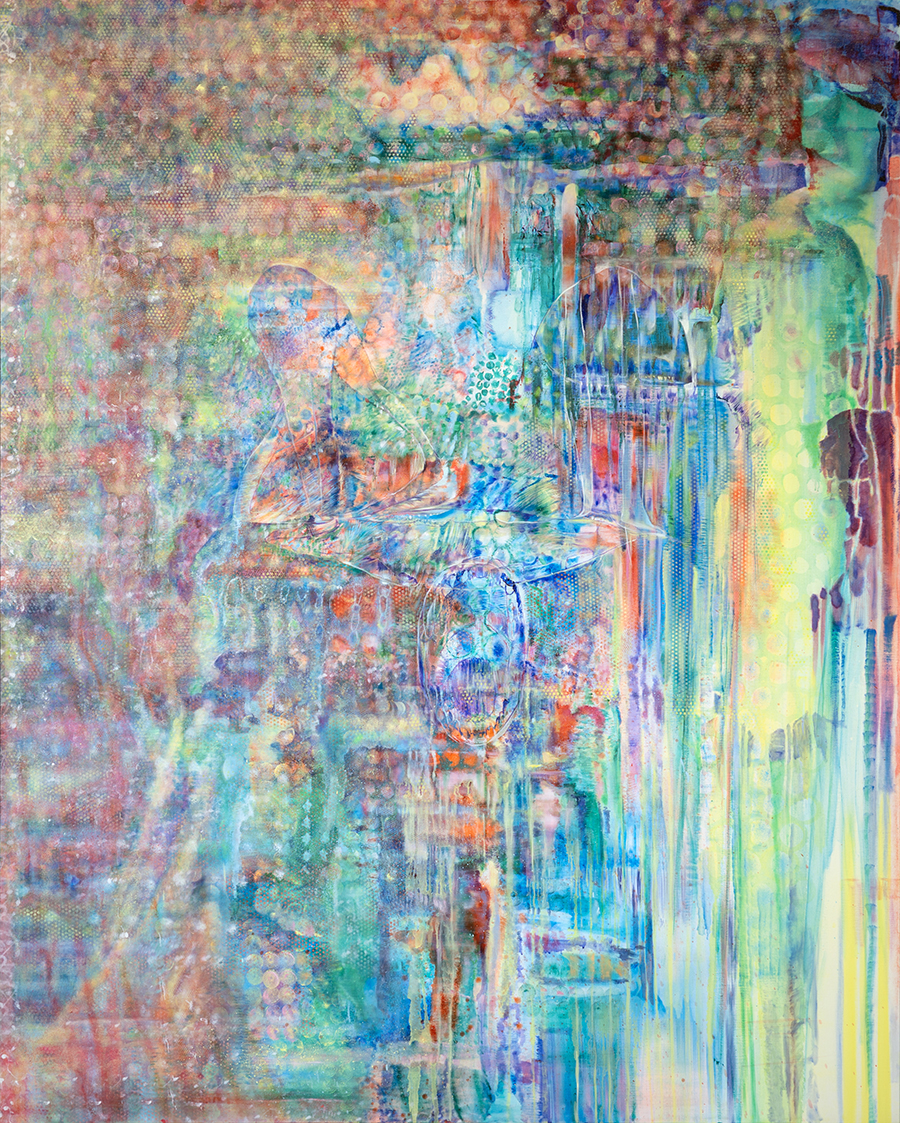

작업 전반의 중심에는 신체가 반복적으로 등장한다. 〈소풍〉에서는 애틋하고 정다운 놀이의 형상으로, 〈부족의 역사〉에서는 얼굴과 팔, 다리를 연결하는 기괴하면서 아름다운 추상적 형상으로, 〈이야기 없는 시간〉에서는 기도하는 모습, 혹은 사랑하는 이를 떠올리게 하는 다의적인 형상으로 나타난다. 또 〈미래에서 온 소녀〉에서는 발아하는 아이와 같은 모습으로, 〈자기 확신〉에서는 거미를 연상시키는 변형된 팔의 형상과 인물의 낯선 조합으로 나타난다. 이처럼 신체의 형상들은 폭넓은 감정의 스펙트럼을 품고 있다. 신체는 마음과 가장 밀접하게 감각적, 감성적으로 연결되어 있고, 아마도 작가는 그 신체에 이입하며 언어로는 말할 수 없는 것들을 표현하려는 듯하다.

이러한 신체의 형상과 함께, 전체 화면은 마치 탄산수의 기포나 흩뿌려진 별들로 가득 찬 우주 공간을 연상시키는 추상적 공간의 향연으로 펼쳐진다. 이러한 추상적 공간은 때로는 공기나 소리처럼, 때로는 우주나 몸짓, 얼굴 등으로 읽히며 다양한 맥락으로 작동한다. 특히 작가의 말처럼 각각의 그림들이 작가의 자화상이라고 할 수 있는 점에서 감상자는 이 화면들을 화장술을 통해 끊임없이 변신하는 얼굴로서 바라볼 수 있다. 〈이야기 없는 시간〉에 비교적 명시적으로 드러나는 사찰의 단청과 같은 화려한 채색 구조는 화장된 얼굴의 이미지와 연결된다. 또 〈감은 눈의 나팔〉을 비롯한 다른 작품들에서는 롤러로 찍힌 흔적을 다시 붓으로 그려 만들어진 패턴의 복잡한 흐름이 전체 화면에서 진동하듯 울려 퍼진다. 이를 표현하는 빨강, 초록, 파랑, 노랑 등의 다채로운 원색과 엷게 틴트된 색조가 겹겹이 쌓이며 환상적인 공간과 공기의 밀도를 표현하는데, 이 또한 얼굴 위에 덧입혀지는 화장술의 표현법처럼 느껴진다.

이러한 작업들에 대해 최영빈이 ‘소녀’라는 단어를 꺼낼 때, 한편으로는 공감이, 또 한편으로는 궁금증이 함께한다. 이 그림들은 일반적으로 대상화된 소녀의 이미지와는 분명히 다르며, 소녀의 취향이나 감성과도 거리가 있다. 이전의 최영빈의 작업에는 서정성 속에서도 거칠고 강렬하며 긴장감이 느껴지는 터치와 색감, 그리고 폭력적인 감각을 불러일으키는 신체가 종종 등장하기도 하였다. 그를 통해 최영빈이 기존 관념과의 불화나 존재의 그림자적 측면을 탐구하고 있음을 느낄 수 있었다. 현재의 작업에도 여전히 어떤 기이함, 마냥 밝고 경쾌하지 않은 낯선 긴장감이 공존하긴 하지만 보다 한결 무게가 덜어진 느낌이다. 그리고 전반적으로 이전의 강렬한 색상과 터치는 한결 부드러워지고 공간을 분절하는 프레임이나 충돌하는 레이어는 서로 부드럽게 결합되며 서로를 돕는다. 화면 속 신체는 섬세하고 연약하지만 사랑과 애틋함, 다정다감함을 품고 있는 듯하다. 그리고 홀로 완결되기보다는 타자와의 관계 속에서 열려 있는 존재로 나타난다. 이러한 변화에서 최영빈의 ‘소녀’에 대한 궁금증에 어느 정도의 실마리를 찾을 수 있을 것 같기도 하다. 하지만 이러한 해석만으로 포섭되지 않는 미지의 면모들이 또한 남아 있다. 최영빈은 보다 직관적으로 소녀를 떠올리게 하는 여리고 작은 신체와 같은 과거 도상뿐만 아니라, 20대에 그려졌지만 바깥으로 꺼내 보이지 않았던 드로잉들, 당시에는 자신이 그렸지만 자신의 것이 아니라고 느꼈던 것들, 신체적으로 소녀였던 자신보다는 타인에게서 더 크게 느껴졌던 것들, 그리고 단지 바람으로만 남아 있던 것들을 주관적으로 총칭해 ‘소녀’라는 말로 에둘러 표현한다. 이것은 어떤 일반적 개념으로 규정할 수 있는 대상이 아니라, 비어 있는 자리, 말해지지 못하고 유예되었던 감각과 시간들을 현재의 필연성으로부터 다시 살려내는, 총체적이고 다층적인 작업으로 이해될 필요가 있다.

최영빈은 ‘소녀’라는 명명에 대해 조심스러운 거리를 유지한다. 소녀를 하나의 자아나 정체성으로 규정하기보다는 오히려 타인의 내면에서 감지된 것이 자신과 타인의 경계를 넘어 스며들며 내면화하는 과정, 혹은 관계성으로 이해하는 편이 더 적절하기 때문이다. 이러한 맥락 속에서 과거의 형상과 현재의 몸짓, 아직 도래하지 않은 감각들이 하나의 화면에서 겹쳐지며 익숙한 새로움, 아직 완전히 이름 붙여지지 않는 가능성으로 나타난다. 우리는 어렴풋이 그 속에 어떤 인간적인 경험과 기다림, 긍정의 태도와 받아들임의 과정이 있음을 감지할 수 있다. 어린 시절에 어떤 예감으로 다가와 미완의 상태로 남겨졌던 내면의 존재는, 이처럼 긴 시간을 건너 다시 만나게 된다.

박햇살

자기확신_Self-assured, 캔버스에 유채, 112.1x145.5cm_2025

빗물 산수_Rainy_Screen, 캔버스에 아크릴, 잉크, 망사, 130.3x162.2cm_2025

봄_하늘_Spring_Sky, 캔버스에아크릴, 유채, 162.2x130.3cm_2025

돌아_보다_Split_Portrait, 캔버스에 유채, 100x80.3cm_2025

- 1